Depuis la fin des années 2010, marquées par l’adoption des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) et le lancement par l’Organisation pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) de plusieurs initiatives à ce sujet1, l’autonomisation des femmes du secteur agroalimentaire représente un axe majeur de l’agenda du développement mondial. De pair avec les décideurs publics, les organisations de la solidarité internationale s’érigent en acteurs clés dans ce combat difficile en se concentrant sur la formation des productrices, la facilitation de leur accès aux financements, le soutien de l’innovation féminine et, bien entendu, la sensibilisation à la lutte contre la discrimination de genre.

1. Une cause importante pour notre équipe

Par son engagement à soutenir l’agriculture vivrière et durable dans les pays en voie de développement et à considérer les enjeux de genre dans ses divers projets, TPSF s’inscrit bel et bien dans cette tendance. Cet article a pour objectif de présenter les différentes activités de notre ONG dans ce sens.

1.1 Pour l’agriculture vivrière et durable

Depuis sa fondation en 2015, la construction d’infrastructures facilitant l’agriculture vivrière et durable constitue l’un des sept domaines d’intervention de TPSF, tel que consignés dans son Plan Stratégique 2021-2026.

Dans le cadre du projet Talaba III au Togo notamment, notre équipe a appuyé l’entreprise locale TC4 et l’ONG Les Canard’Z’Ailés dans la construction d’un pont permettant, entre autres, la circulation des marchandises agricoles en période d’intempéries saisonnières. Les travaux ont pris fin en juillet 2021.

Les employés de l’entreprise TC4 auprès du pont nouvellement construit (Talaba III, Togo) Source : Archive de TPSF, 2021

En décembre 2023, TPSF a également lancé un projet destiné à aménager le lac Aleg en Mauritanie, dont 88 % de l’eau est consacrée à l’exploitation agricole. On constate cependant qu’avec le changement climatique, l’extension des épisodes de sécheresse, ainsi que l’intensification des activités agricoles sous la pression démographique, la capacité du lac ne répond plus aux nécessités des agriculteur.ice.s. Via ce projet, qui est en phase de recherche de financement, notre équipe se propose de répondre à ce problème majeur.

1.2 Un focus sur les enjeux de genre

Dans l’esprit de l’Agenda 2030, notre équipe s’attache à promouvoir des valeurs comme la satisfaction des bénéficiaires, la gouvernance participative et l’inclusion2, d’où l’attention particulière aux problématiques des femmes bénéficiaires des projets. La cellule “Genre, jeunesse et ODD” (JGODD) de notre ONG est ainsi chargée de veiller à la considération des enjeux de genre tout au long du cycle des projets, allant de la conception et montage de ceux-ci à leur suivi-évaluation et capitalisation. Il s’agit de proposer pour chaque projet des stratégies concrètes, réalistes et adaptées en vue de prendre en compte ces problématiques et d’y apporter une réponse viable.

1 Au cours des années 2010, la FAO, en partenariat avec d’autres agences de l’ONU, des ONG et des acteurs gouvernementaux, a mis en place plusieurs interventions destinées à encourager l’épanouissement des femmes du secteur agroalimentaire, comme les programmes “Achats pour le progrès (P4P)” (2011) et “Accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales” (2012-2017) ou encore l’initiative “Farming First” (2015).

2 Le Plan Stratégique 2021-2026 de TPSF consacre les valeurs prônées par l’ONG tant dans la gestion de ses projets que dans la relation avec les parties prenantes, à savoir : le développement endogène et durable, l’autonomisation, le professionnalisme, l’expertise, la satisfaction des bénéficiaires, l’appropriation, l’inclusion, l’alignement, la gouvernance participative, le partenariat, la relation avec les autres, l’ouverture à la diversité et la transparence.

2. Des initiatives plus récentes

Depuis 2023, TPSF s’est engagée dans un partenariat avec l’ONG Femmes Unies Pour l’Afrique (FUPA), composée à ce jour de plus de 15 membres évoluant en Amérique, Afrique et Europe. Créée à Abidjan le 21 janvier 2023, cette organisation a pour objectif de “soutenir et accompagner la femme africaine dans sa démarche d’émancipation économique et sociale”. Elle est impliquée dans plusieurs projets comme la construction d’un centre d’accueil, de prise en charge et d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales en Côte d’Ivoire.

La FUPA a également contribué au déploiement de notre stratégie de solidarité envers les femmes africaines, en particulier via le soutien de deux coopératives agricoles féminines au Libéria et en Côte d’Ivoire.

2.1 Le soutien de la coopérative libérienne WUFA

En janvier 2025, TPSF a soutenu financièrement la coopérative libérienne des femmes WUFA, située à Kakata. Ses membres ont bénéficié d’une subvention de 2 000 dollars américains pour l’achat d’un terrain agricole.

Les premières pousses de manioc à Kakata (Kakata, Libéria) Source : Archive de TPSF, 2025

Il est à noter que cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par d’importantes tensions autour des questions foncières, qui ont malheureusement dégénéré au Libéria dans de violents conflits communautaires. Dans son rapport (2009), la Commission Vérité et Réconciliation du Libéria (CVRL) les présente même comme l’une des causes des deux guerres civiles que le pays a connues en 1989-1996 et 1999-2003.

Au Libéria, les femmes ont été particulièrement défavorisées par le régime foncier inégalitaire, se voyant souvent incapables d’hériter un terrain de leur père ou de conserver une propriété foncière à la suite du divorce/décès de leur mari, et ceci, même après l’adoption en 2003 de la loi sur l’égalité des droits dans le cadre du mariage coutumier. Destinée à sécuriser les droits fonciers des veuves et des femmes divorcées, cette norme, connue également sous le nom de la “loi sur l’héritage” n’a pas été dûment appliquée dans les zones rurales, en raison notamment de sa méconnaissance par les habitant.e.s locaux.les.

Une longue série d’efforts législatifs visant à réformer le régime foncier libérien s’est soldé en 2018 par l’adoption de la loi sur les droits fonciers, une législation jugée par la chercheuse allemande Dr. Anne Hennings la “réforme foncière pro-communautaire la plus progressiste du continent”. Il s’agit ainsi de la première loi qui reconnait non seulement la propriété coutumière des terres au Libéria, mais qui protège aussi de manière explicite les droits fonciers des femmes. La loi leur accorde également le droit de participer à la prise de décisions concernant la gouvernance des terres. Afin d’améliorer la compréhension par les femmes de cette avancée législative majeure, le Gouvernement du Libéria, assisté par l’ONU Femmes, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a mis en oeuvre en 2022 un projet ayant déjà bénéficié à plus de 7.000 personnes.

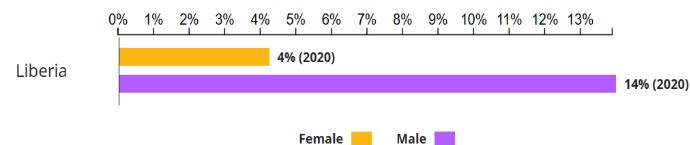

Taux de propriété foncière par genre au Libéria Source : Banque mondiale (2020)

Néanmoins, le problème demeure d’actualité, car selon la Banque mondiale, 2 ans après l’adoption de la loi, seulement 4,2 % des Libériennes sont propriétaires foncières à titre exclusif, un taux au moins 3 fois plus faible que celui de leurs homologues masculins. Notre équipe espère que ce premier soutien dans l’émancipation foncière des agricultrices du pays leur permettra de contribuer au développement local à la hauteur de leurs compétences et qualités humaines.

2.2 Un appui à la coopérative FUDA en Côte d’Ivoire

Cette année, TPSF a aussi apporté son soutien financier et logistique à la coopérative ivoirienne Femmes Unies pour le Développement d’Ayamé (FUDA), constituée de 54 membres en subventionnant à hauteur de 1 700 € l’achat des semences et outils utiles au lancement de la production du manioc. Des recherches complémentaires de financement sont actuellement pilotées et mises en oeuvre par TPSF pour asseoir définitivement le projet et permettre l’engagement d’un nouveau projet dans la filière avicole.

Ayamé est une commune située au sud-est de la Côte d’Ivoire, à une distance de 130 km environ de la capitale du pays. Sa principale activité économique est la production agroalimentaire, axée sur le cacao, le café, la banane plantain et le manioc. La culture de ce dernier est cruciale non seulement pour la sécurité alimentaire du pays (FAO, 2019), mais aussi pour son développement économique, car le manioc peut également servir de matière première pour plusieurs produits à haute valeur ajoutée (attiéké, placali, gari, etc.).

Membre de la coopérative FUDA sur un champ de manioc (Ayamé, Côte d’Ivoire) Source : Archive de TPSF, 2025

Dans la continuité de la stratégie nationale sur ce point, la FUDA met en oeuvre le Projet de Renforcement de la Filière Manioc pour l’Autonomisation des Femmes d’Ayamé (PRFMAF), visant à promouvoir l’agriculture durable, la valorisation des savoir-faire locaux et, bien entendu, le soutien aux femmes engagées sur le secteur. A ce titre, il convient de souligner que dans plusieurs communes de la Côte d’Ivoire, la production du manioc est assurée majoritairement par les femmes, pour qui cette activité peut constituer un véritable outil d’autonomisation socio-économique. C’est le cas des agricultrices de la commune Bonoua par exemple : la production du manioc représente leur principale source de revenus (Christelle et al., 2023).

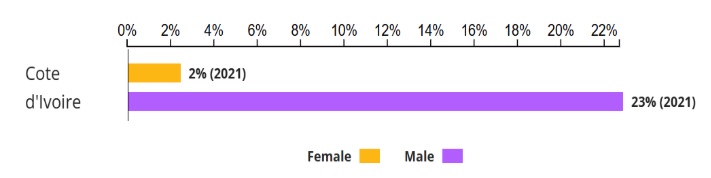

Il est à noter également que dans le cadre de cette activité, à Bonoua comme dans d’autres localités du pays, les femmes ivoiriennes se confrontent encore avec plusieurs difficultés telles que l’accès limité aux terrains fertiles, au financement et au matériel nécessaire pour réaliser les travaux agricoles.

Taux de propriété foncière par genre en Côte d’Ivoire Source : Banque mondiale (2021)

En l’absence d’une propriété foncière exclusive, les gestionnaires des terres familiales leur mettent à disposition des terrains inadaptés à la culture du manioc du fait de leur surface restreinte, de leur faible qualité ou encore de leur éloignement des points d’habitation. A cette insécurité foncière structurelle s’ajoute l’urbanisation, qui s’accompagne par la conversion des terres agricoles en zones d’habitation ou l’attribution de ces terres à des cultures industrielles. Afin de s’adapter à la raréfaction des terrains fertiles, les agricultrices sont souvent contraintes de recourir à l’usage des bas-fonds ou de petites parcelles situées en bordure des routes et des quartiers résidentiels.

Toujours dans cette optique adaptative, les productrices se réunissent également dans des coopératives, comme c’est le cas des agricultrices ayaméennes, ce qui leur permet de mieux s’outiller afin de répondre à ces nombreuses difficultés. Plusieurs auteurs, tels que E. Lecoutere (2018) soutiennent qu’une telle stratégie parviendrait à conforter les femmes de l’agroalimentaire dans leur démarche d’autonomisation au niveau familial, local et communautaire. Lors de cette première campagne du PRFMAF, les membres de la FUDA ont pour objectif la culture de 5 hectares de manioc de variété YAVO, notable tant pour son rendement élevé (30 t/ha) que pour sa résilience et la qualité de ses récoltes. Les 50 tonnes de production prévisionnelle seront partagées entre la transformation en attiéké et placali sur place (30 tonnes) et la vente en état brut sur les marchés locaux (20 tonnes).

Assistée par la mairie de la commune et la FUPA, notre ONG a ainsi facilité l’achat de machettes, nécessaires pour défricher le terrain, mais aussi l’acquisition des semences et du matériel pour l’ensemencement du manioc. Notre équipe espère que cet effort permettra une meilleure prise en charge des coûts de cette filière stratégique, qui pourrait devenir à terme un levier de développement économique, social et environnemental de la commune.

Conclusion

Cela dit, il est indéniable qu’en présence des dynamiques politiques, socio-économiques et environnementales actuelles, la cause des femmes du secteur agroalimentaire ne cesse de gagner en importance. Que ce soit via des projets à plus long terme ou ses divers partenariats, TPSF s’engage en faveur de cette cause et continuera à soutenir les initiatives destinées à promouvoir l’autonomisation féminine sur ce secteur stratégique.

Bibliographie et webographie

[1] FAO. L’ONU lance un nouveau programme pour rendre plus autonomes les filles et les femmes rurales (2012), https://www.fao.org/newsroom/detail/UN-launches-new-programme-to-empower-rural-women-and-girls/fr#:~:text=27%20septembre%202012%2C%20New%20York,%C3%A9conomique%20et%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire.

[2] FAO. AIMS. Farming First: A Global Coalition for Sustainable Agricultural Development (2016), https://aims.fao.org/news/farming-first-global-coalition-sustainable-agricultural-development

[3] Farming First. Gender (2013), https://farmingfirst.org/2013/05/gender/

[4] Travaux Publics Sans Frontières. Plan Stratégique 2021-2026 (2021)

[5] Travaux Publics Sans Frontières. Nos projets. Talaba III (2021), https://www.ong-tpsf.fr/togo-2/talaba-iii/

[6] Travaux Publics Sans Frontières. (2021). Les employés de l’entreprise TC4 auprès du pont nouvellement construit (Talaba III, Togo) [Archive photo]

[7] Travaux Publics Sans Frontières. Aleg (2023), https://www.ong-tpsf.fr/aleg/

[8] Travaux Publics Sans Frontières. Actualités. Femmes Unies Pour l’Afrique — Ou le féminisme sans frontières (2023), https://www.ong-tpsf.fr/femmes-unies-pour-lafrique-ou-le-feminisme-sans-frontieres/

[9] Travaux Publics Sans Frontières. Bulletin d’infos-Janvier 2025 (2025), https://www.ong-tpsf.fr/bulletin-dinfos-decembre-2024-copy/

[10] Travaux Publics Sans Frontières. Bulletin d’infos-Mars 2025 (2025), https://www.ong-tpsf.fr/bulletin-dinfos-janvier-2025-copy/

[11] Travaux Publics Sans Frontières. (2025). Les premières pousses de manioc à Kakata (Kakata, Libéria) [Archive photo]

[12] Groupe des Nations Unies pour le développement durable. Libéria : Promouvoir les droits des femmes et la gestion pacifique des conflits fonciers (2022), https://unsdg.un.org/fr/latest/stories/promoting-womens-rights-and-land-ownership-liberia

[13] Rights and resources. Mina Beyan, Patrick Kipalu et Kendi Borona. La loi sur les droits fonciers du Liberia peut-elle améliorer les moyens de subsistance des femmes dans les communautés ? (2022), https://rightsandresources.org/fr/blog/la-loi-sur-les-droits-fonciers-du-liberia-peut-elle-ameliorer-les-moyens-de-subsistance-des-femmes-dans-les-communautes/#:~:text=C’est%20aussi%20la%20premi%C3%A8re,relatifs%20%C3%A0%20la%20gouvernance%20fonci%C3%A8re.

[14] La Commission Vérité et Réconciliation du Libéria (CVRL). Preliminary findings and determinations (2009), https://www.trcofliberia.org/resources/reports/final/volume-one_layout-1.pdf

[15] Wikipédia. Guerre civile libérienne (2018), https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_lib%C3%A9rienne

[16] Land portal. Anne Hennings. Libéria – Contexte et Gouvernance Foncière (2021), https://landportal.org/fr/book/narratives/2021/lib%2525C3%2525A9ria

[17] Groupe de la banque mondiale. Portail des données sur le genre. Propriété foncière (2025), https://genderdata.worldbank.org/en/indicator/sg-own-ld?view=bar

[18] Travaux Publics Sans Frontières. Bulletin d’infos-Mai 2025 (2025), https://www.ong-tpsf.fr/bulletin-dinfos-mars-2025-copy/

[19] Wikivoyage. Ayamé (2024), https://fr.wikivoyage.org/wiki/Ayam%C3%A9

[20] FAO. Renforcement des relations entre les petits producteurs et les acheteurs dans le secteur des racines et tubercules en Afrique (2019), https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/dfdd299d-2a45-43d8-9193-93c4bd2d721b/content

[21] Travaux Publics Sans Frontières. Membre de la coopérative FUDA sur un champ de manioc (Ayamé, Côte d’Ivoire) (2025). [Archive photo]

[22] FUDA, FUPA, TPSF (2025). Projet de Renforcement de la Filière Manioc pour l’Autonomisation des Femmes d’Ayamé (PRFMAF)

[23] Christelle, A. A. E. D., Patrick, A. K., & Norbert, O. K. La place du manioc dans l’autonomisation des femmes de Bonoua (Côte d’Ivoire) (2023). SCIREA Journal Of Sociology, https://doi.org/10.54647/sociology841212

[24] Els Lecoutere, The impact of agricultural co-operatives on women’s empowerment: Evidence from Uganda (2017). Journal of Co-operative Organization and Management, https://doi.org/10.1016/j.jcom.2017.03.001